Si vous voulez utiliser l'ancienne procédure pour l'émission des attestations, vous le pouvez toujours en nous contactant.

2. Un colloque

Si vous souhaitez organiser un colloque, veuillez débuter par remplir le document: Demande d’accréditation UEC pour un colloque (Word).

Voici un message audio pouvant vous aider à compléter le formulaire pour un colloque: Guide audio pour un colloque

Vous souhaitez vous informer sur…

1. Les normes de formation continue

La FSI veut contribuer au respect des normes de formation continue émises par l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. C’est pourquoi elle encourage et soutient ses partenaires dans l’organisation d’activités de formation continue et de colloques.

2. Les critères de qualité pour le développement d'activités de formation continue

Pour que des unités d’éducation continue lui soient associées, toute activité de formation offerte en partenariat avec la FSI doit respecter des critères de qualité établis.

Connaître les critères d’admissibilité (PDF) d’une formation à l’accréditation permettant de verser des unités d’éducation continue.

Une simulation du milieu de travail

Un centre intégré

Des compétences clés

- Vous pourrez bénéficier de la simulation pour acquérir toutes les notions de « savoir-faire », en lien avec la technique, la procédure à effectuer, et de « savoir-être » en lien, entre autres, avec la gestion de crise, les principes de communication, le leadership.

- Vous développerez vos compétences cliniques ainsi que diverses habiletés techniques et organisationnelles dans un contexte comparable à s’y méprendre avec la réalité des centres hospitaliers.

- Vous bénéficierez d’un environnement réel de soins, d’équipements et de matériel sophistiqué spécifiques aux soins infirmiers, comparables à ce que vous utiliserez sur le marché du travail.

- L’utilisation de simulateur de patient ou de patient simulé, selon le contexte de simulation, vous permettra de valider vos apprentissages autant dans les situations simples de soins que dans les situations de soins critiques.

- Grâce à la rétroaction et au débreffage suivant le type de simulation choisie, vous bénéficierez de l’accompagnement d’experts qui vous permettra de valider et de vous guider dans les décisions à prendre et les actions à poser en lien avec les situations cliniques de soins vécues.

La FSI s’assure de promouvoir et de favoriser l’accessibilité à des formations de grande qualité. C’est pourquoi elle facilite le processus d’accréditation des formations et l’émission des attestations aux participants.

Je souhaite obtenir une attestation de formation continue (UEC).

Formation continue et activités de perfectionnement

Conférences, ateliers, formation en ligne: des ressources complémentaires pour apprendre

Vous êtes un professionnel et vous souhaitez suivre une formation?

Consultez le calendrier de formation de nos partenaires:

- Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ)

- Ordre régional des infirmières et infirmiers de Québec

- Centre d’excellence sur le vieillissement de Québec

Formation en ligne offerte par l’Université Laval:

- Formation de base sur l’immunisation

- Formations sur les pratiques interprofessionnelles offertes par le Réseau de collaboration sur les pratiques interprofessionnelles en santé et services sociaux (RCPI)

Formation sur les soins de plaies offerte par le Centre d'excellence sur le vieillissement de Québec en partenariat avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval

Vous souhaitez offrir une activité de formation continue accréditée par la Faculté des sciences infirmières?

La première étape est de déterminer si vous voulez organiser une activité de formation ou un colloque.

Vous souhaitez organiser…

1. Une activité de formation

Vous voulez proposer une ou plusieurs activités de formation continue accréditées par la Faculté des sciences infirmières? Veuillez débuter par compléter le document: Demande d’accréditation UEC pour une activité de formation (Word).

Voici un message audio pouvant vous aider à compléter le formulaire pour une activité de formation: Guide audio pour une activité de formation

Une société sans mémoire est une société sans avenir;

Une profession sans mémoire est une profession sans avenir.

«Infirmières, communautés, sociétés» est une collection des Presses de l’Université Laval qui offre un espace francophone de parole, de dialogue, de débat et de réflexion critique aux infirmières ainsi qu’à toute personne s’intéressant au fait infirmier dans les sociétés et les communautés d’hier et d’aujourd’hui.

Il ne saurait y avoir de vie sans soins. Nulle société ne saurait se développer, s’épanouir sans que ne soient apportés aux personnes vulnérables des soins. Au sein des communautés et des sociétés, et cela depuis des siècles, les infirmières apportent soins et soutien afin que la vie puisse s’épanouir, se dérouler et s’éteindre dans la plus grande sérénité possible. S’intéresser à la santé des populations c’est être engagé dans une lutte sans trêve contre les iniquités à l’origine de maladies et de souffrances qui affectent tout particulièrement les plus vulnérables, les marginaux, les laissés pour compte. Que seraient les communautés et les sociétés sans l’apport des infirmières? Comment, en retour, ces communautés et sociétés transforment-elles les infirmières?

Des infirmières d’ici et d’ailleurs ont fait figure de pionnières et de bâtisseuses. Certaines ont été à l’origine d’initiatives, d’innovations, d’actes de courage, de passion et d’engagement visant l’amélioration de la santé des populations et tout particulièrement de ses membres les plus fragilisés. D’autres, de manière moins flamboyante peut-être, ont participé à soigner au quotidien dans des contextes souvent ingrats et qui valorisaient peu leurs savoirs.

La collection «Infirmières, communautés, sociétés» s’intéresse aux infirmières, à leurs actions, à leurs contributions. À travers des essais, des recherches sur la profession, des récits, des biographies elle souhaite participer à la construction de la mémoire collective infirmière. Une mémoire, ouverte au débat, soucieuse de nommer et de valoriser les savoirs développés au cœur de pratiques sociales, communautaires et cliniques qui risque, autrement, de demeurer lettre morte.

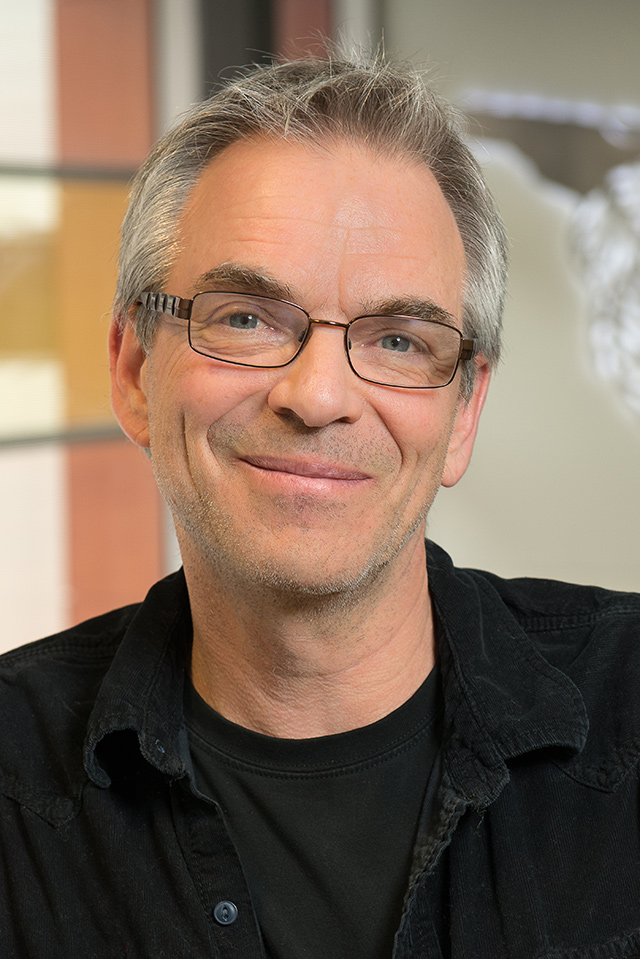

Dirigée par Bernard Roy, professeur titulaire

« Infirmières, communautés, sociétés », une collection dirigée par le professeur Bernard Roy

Depuis des siècles, les infirmières apportent soins et soutien afin que la vie puisse s’épanouir, se dérouler et s’éteindre dans la plus grande sérénité possible. S’intéresser à la santé des populations, c’est être engagé dans un combat de tous les jours contre les iniquités à l’origine de maladies et de souffrances.

Que seraient les communautés et les sociétés sans l’apport des infirmières? Comment, en retour, ces communautés et sociétés transforment-elles les infirmières?

Des infirmières d’ici et d’ailleurs ont fait figure de pionnières et de bâtisseuses. Certaines ont été à l’origine d’initiatives, d’innovations, d’actes de courage, de passion et d’engagement visant l’amélioration de la santé des populations, et tout particulièrement, de ses membres les plus fragilisés. D’autres, de manière moins flamboyante peut-être, ont participé à soigner au quotidien dans des contextes souvent ingrats qui valorisaient peu leurs savoirs.

La collection « Infirmières, communautés, sociétés » s’intéresse aux infirmières, à leurs actions et à leurs contributions. À travers des essais, des recherches sur la profession, des récits et des biographies, elle souhaite participer à la construction de la mémoire collective infirmière. Une mémoire, ouverte au débat, soucieuse de nommer et de valoriser les savoirs développés au cœur de pratiques sociales, communautaires et cliniques qui risquent, autrement, de demeurer lettre morte.

« Infirmières, communautés, sociétés » est une collection éditée par les Presses de l’Université Laval qui désire offrir un espace francophone de parole, de dialogue, de débat et de réflexion critique aux infirmières ainsi qu’à toute personne s’intéressant au fait infirmier.

Ce premier livre de la collection « Infirmières, communautés et sociétés » a largement contribué à faire connaître, en ce début de XXIe siècle, les contributions sociales d’une infirmière remarquable.

Originaire de La Corne, en Abitibi, Louise Gareau s’est inscrite dans les traces de l’infirmière de colonie Garde Gertrude Duchemin. Issue d’une famille de bâtisseurs, cette infirmière a défriché d’autres types de territoires hostiles. Dans les années 1970 et 1980, elle:

- a contribué à la mise au point de suivis et d’accompagnement de femmes enceintes et de leur conjoint

- s’est investie pour l’humanisation et la démédicalisation des naissances

- s’est engagée dans le mouvement revendiquant le droit à l’avortement.

Tout cela, dans le but de contribuer à l’amélioration de la santé des femmes et des populations en général. Plus tard, elle s’est engagée dans une carrière à l’international qui la mène au Nicaragua, puis au Rwanda. Peu de traces écrites existent à ce sujet et enseigner les contributions qu’elle a apportées à la société ainsi qu’à la profession infirmière.

Le succès et les retombées de ce premier livre de la collection « Infirmières, communautés, sociétés » confirment, hors de tout doute, l’importance de cette initiative des Presses de l’Université Laval. Depuis sa sortie, Louise Gareau s’est vue attribuer plusieurs honneurs dont le prix Florence de l’OIIQ, pour le rayonnement international, le prix Rachel-Bureau, la plus haute distinction décernée par l’Ordre régional des infirmières et infirmiers du Québec (ORIIQ), le prix Avancement de la femme décerné par le YWCA en 2009 et aussi et surtout nommée, en 2008, une des 400 femmes ayant marqué l’histoire de la ville de Québec depuis sa fondation en 1608.

Le savoir infirmier a grand besoin de l’apport de travaux scientifiques, de données probantes, pour démontrer l’efficacité, la pertinence et la justesse des soins. Mais, également, les soins infirmiers ne peuvent exister et se développer sans ces « données parlantes » produites dans des trajectoires singulières. Ces données, relevant de l’expérience et de l’art, sont difficilement enseignables, transmissibles si elles ne sont pas, préalablement, pérennisées. C’est à cette pérennisation que la collection des Presses de l’Université Laval, « Infirmières, communautés, sociétés » se destine tout particulièrement!

Plagier, copier, frauder, mal citer ses sources… En connaissez-vous les conséquences? *

Soyez intègre: votre avenir en dépend!

À la Faculté des sciences infirmières, comme pour l’ensemble des Facultés de l’Université Laval, l’intégrité intellectuelle est une valeur fondamentale. C’est pourquoi les plagiaires sont sévèrement punis. Le plagiat est un problème préoccupant, d’autant plus dans le secteur de la santé. En plus de faire grimper artificiellement les moyennes de classe et de défavoriser les étudiants intègres, les tricheurs se nuisent à eux-mêmes puisqu’ils ne maîtrisent pas les connaissances et les habiletés qu’ils sont pourtant venus chercher en poursuivant des études universitaires en sciences infirmières. Notons également que la tricherie en milieu scolaire est une menace pour le système de santé québécois. Qui voudrait recevoir des soins de la part d’un professionnel qui ne possèderait pas le savoir pour lequel il a été diplômé? Pensez-y, en milieu de travail, vous devrez faire face à des situations complexes qui vous demanderont d’appliquer vos connaissances et de démontrer votre savoir-faire… d’où la nécessité d’être intègre tout au long de votre cheminement scolaire.

Par ailleurs, la notion d’intégrité intellectuelle n’est pas défendue uniquement par les institutions universitaires : elle est tout aussi importante et reconnue tant dans le domaine de la santé communautaire que dans celui du milieu hospitalier et gouvernemental.

Frauder à l’Université

En arrivant à la FSI, beaucoup de nouveaux étudiants se posent des questions sur la méthodologie à appliquer dans leurs travaux et sur les règlements de leur nouveau milieu d’études. Plusieurs sont nerveux à l’idée de se faire accuser de plagiat parce qu’ils n’ont pas appris à citer leurs sources correctement. Au fait, que considère-t-on comme du plagiat? Plagier, c’est utiliser les phrases ou les idées d’un autre en les faisant passer pour les siennes. Certains diront que cette définition est assez générale. Comment donc s’assurer que l’on mentionne les idées ou les passages empruntés de manière adéquate? Le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval, annexé au Règlement des études, fait état de près d’une vingtaine d’infractions d’ordre académique passibles de sanctions.

Vous plagiez quand vous:

- copiez le travail d’une autre personne en totalité ou en partie

- utilisez l’œuvre d’autrui (y compris des sites Internet), des passages de celle-ci ou ses idées sans en citer la source.

Vous trichez quand vous:

- obtenez les questions ou les réponses d’un examen avant l’évaluation

- remettez un document similaire pour plus d’une évaluation

- inventez des données dans le cadre d’un travail

- obtenez une aide quelconque non autorisée

- consultez la copie d’un autre étudiant qu’il soit complice ou non

- possédez du matériel non autorisé

- passez l’examen à la place d’une autre personne

- vous faites remplacer par une autre personne lors de l’examen.

Sanctions applicables aux cas de fraude

En étant reconnu coupable, vous vous exposez à d’importantes conséquences:

- Attribution d’un échec pour le cours en cause

- Suspension de l’inscription à l’Université

- Congédiement pour une durée de trois sessions

- Expulsion définitive de l’Université

- Rappel du diplôme d’études.

Par ailleurs, à l’Université Laval, les dispositions relatives au plagiat et à la fraude se retrouvent dans le Règlement disciplinaire à l’intention des étudiants de l’Université Laval (PDF).

Vous avez des questions, des doutes?

N'hésitez pas à contacter vos enseignants ou votre direction de programme.

* Les textes de cette section ont été développés par Geneviève Champoux, sous la supervision de madame Nancy Haskell, directrice du Département de marketing, et adaptés pour le Web par le Service des communications et des relations avec le milieu de la Faculté des sciences de l’administration. Les textes ont aussi été adaptés pour le site Web de la Faculté des sciences infirmières.

Autres informations sur le plagiat

Description du cours Fondements en sciences biomédicales

Sous la supervision de la chargée d’enseignement responsable du cours, les monitrices et les moniteurs ont comme mandat de :

- animer des groupes de discussion dans le cadre de l’apprentissage par problème (APP);

- s’assurer que les étudiantes et les étudiants de son ou de ses groupes acquièrent de solides notions en sciences biologiques;

- s’assurer que les étudiantes et les étudiants de son ou de ses groupes développent des habiletés d’autonomie en apprentissage.

Les monitrices et les moniteurs reçoivent une formation de 5 heures à l'embauche. Chacune des situations cliniques est accompagnée d'un guide pour l'animation de la discussion et la préparation du retour. Du soutien est aussi offert auprès de la responsable du cours tout au long de la session.

Exigences

- Détenir un baccalauréat en sciences infirmières.

- Une expérience clinique en soins infirmiers d’au moins 2 ans privilégiée.

- Intérêt pour la pédagogie universitaire en sciences de la santé.

- Avoir une expérience en enseignement universitaire serait un atout.

- Être membre de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

Détails du poste

- Contrat temporaire variant selon le cours Fondements en sciences biomédicales (1 à 6) : entre 7 et 11 semaines réparties durant la session.

- Plages horaires de 9 h 30 à 12 h 20 ou de 17 h 30 à 20 h2 0, du lundi au jeudi.

Rémunération

- Selon échelle salariale : de 110$ à 150$/semaine (22$ à 37,50$/heure)

- Formation payée de 5 heures prévue le (date à déterminer).

Candidatures

Jean-François Giguère

Pavillon Ferdinand-Vandry, local 3645

1050, avenue de la Médecine

Université Laval

Québec (Québec) G1V 0A6

Emplois disponibles

Monitrices, moniteurs de cours - Fondements en sciences biomédicales des soins infirmiers